Коллекция

Книги, газеты, журналы

16.08.2018

Общий объем коллекции «Книги, газеты, журналы» - 3749 ед. хранения

в том числе - редкого фонда – 523ед.

Хронологические рамки редкого фонда: 1644 – 1937 (включительно)

Старопечатные книги (до 1830 г.) – 5 ед.

- из них кирилловской печати – 4 книги

- гражданской печати – 1 книга

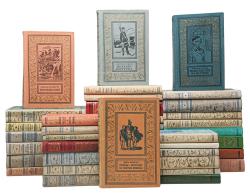

Основной массив редкого фонда – многотиражные издания художественной литературы советского периода, в том числе собрания сочинений Пушкина (к юбилею 1937 г.).

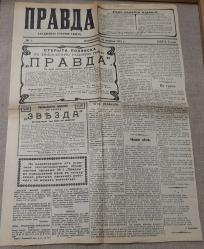

Из дореволюционных изданий в фондах музея хранится книг: художественной литературы (52 ед.) и церковной (условно церковной, т.к. часть этих книг не относятся к церковно-служебным книгам(57 ед.), литературы конца ХIХ – нач. ХХ вв., популярные журналы («Нива», «Родина», «Огонек» и др. – 26 ед.), газеты начала ХХ века, несколько учебников для гимназий и разрозненные тома энциклопедий.

Одни из самых интересных предметов в нашем фонде - это, конечно, старые книги. Учитывая то, что в России, вплоть до 1783 г. (в этом году был издан указ «О вольных типографиях» императрицей Екатериной II, разрешавший частным лицам заниматься издательской деятельностью) существовала абсолютная монополия государства на книгопечатную деятельность. Естественно, у старообрядцев не было возможности издавать литературу, отвечавшую их запросам, многие старые богослужебные книги либо переписывались от руки (увы, в наших фондах их нет), либо перепечатывались (по заказу) на территории Речи Посполитой (В Гродно, Супрасле, Почаеве).

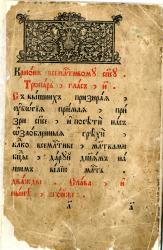

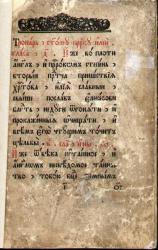

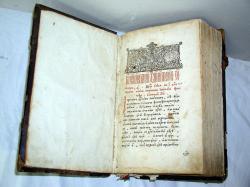

Эти книги отличались определенным стилем оформления (папка Оформление) Заставки и концовки были выполнены в неовизантийском стиле (на заставках растительный орнамент - белое на черном) или в стиле барокко уже наоборот - черным по белому (кп 3316)

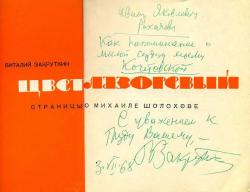

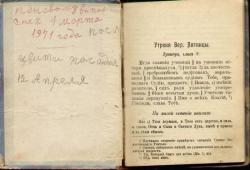

большую ценность имеют владельческие надписи, особенно если они достаточно продолжительны по времени и в какой-то степени информативны

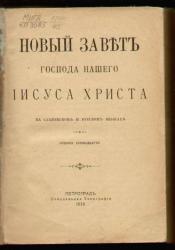

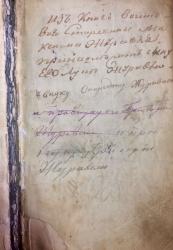

Но начать разбор владельческих записей мне хотелось бы с единственной старопечатной книги гражданского шрифта, имеющейся в нашем фонде. Кстати, когда-то эта книга была в университетской библиотеке (правда, название сего учебного заведения написано неразборчиво)

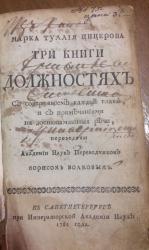

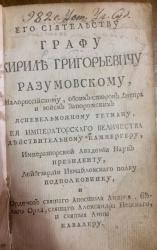

На разворотах переднего и заднего форзацев, а так же на первых страницах книги, напечатанной в 1761 году в Санкт-Петербурге Цицерон "Три книги о должностях..." имеются разновременные владельческие записи представителей одного семейства. По времени они весьма продолжительны и так же интересны по содержанию. (ПАПКА " ЦИЦЕРОН)

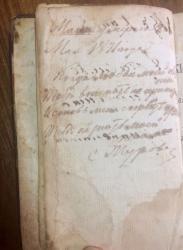

1 Из книг войскового Старшины Максима Журавля, принадлежит сыну его Луке Журавлю. Далее написанное зачеркнуто "и правнуку его Григорию Журавлю" и исправлено "правнуку Григорию Журавелю".

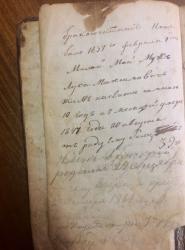

2 другим почерком надпись "Бракосочетание наше было 1837го (года) февраля 7 день. Милый мой муж Лука Максимович жил на свете со мною 10 год и 7 месяцей, умер 1847 года 20 августа от роду было ему 39 годов "

еще одним почерком "Сын Григорий родился 24 сентября ... 1866"

Интересна здесь уже трансформация фамилии Журавль в Журавель и запись о том, что данная книга (возможно) была в библиотеке университета (3), правда, эта надпись зачеркнута.

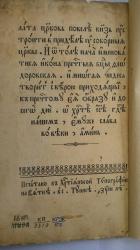

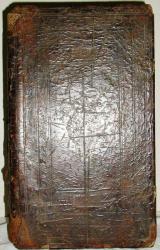

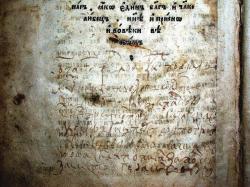

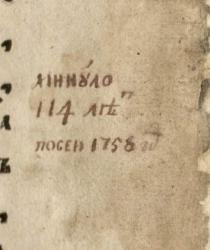

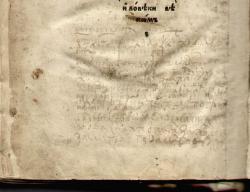

Ещё один книжный памятник - ПРОЛОГ 1644 ГОДА, МОСКВА (КП 14304) (папка 3)

самая старая книга в нашем фонде, с владельческой записью о продаже книги от 28 января 1653 года.!!! (2,4) и с владельческими записями 1750-х годов. Несколько последних листов с пасхалиями доклеены листами с записями 18-го века. Владельческая реставрация произведена была где-то в середине 18-го века и книга весьма неплохо сохранилась для своих лет (веков).

это второе издание Пролога, первое было в 1643 году и пользовалось настолько огромным спросом, что уже через 1 год - для того времени почти молниеносно - выпустили новое издание, несколько переработанное: дополнили рассказами о деяниях святых людей русской земли, немного сократили за счет малоизвестных иноземных святых. Но в целом, второе издание по объему получилось даже больше, чем предыдущее.

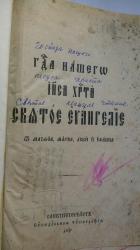

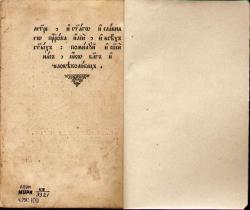

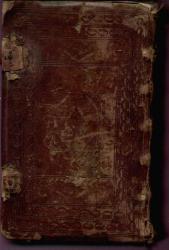

МОЛИТВЕННИК КП 3316, начала 18 века (папка 4), который прошел реставрацию, интересен голубоватой бумагой, на которой напечатан почти весь книжный блок и более поздними вставками-конволютами из белой тряпичной бумаги.

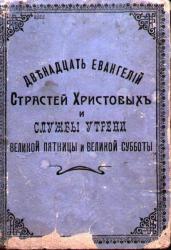

Зато гораздо более "юный" ПРОЛОГ 1787 года (папка 5) среди книжных памятников нашего фонда гораздо более интересен. Во-первых, на разворотах досок и в теле книги есть владельческие полистовые надписи, сделанные двумя почерками: "Сия книга пролог принадлежит Лазарю Яковлевичу Аникееву // с 1878 г месяца января 20" . В выходных данных указано, что книга сия перепечатана с пролога 1643 года, т. е. с первого дониконовского издания. Очень интересна и то, что эта книга была напечатана уже в частной типографии - в выходных данных указано:"В собственной, в клинцовском посаде типографии типографии содержателей, оного посада купцов, Дмитрия Рукавишникова, и Иакова Железникова... ".

в том числе - редкого фонда – 523ед.

Хронологические рамки редкого фонда: 1644 – 1937 (включительно)

Старопечатные книги (до 1830 г.) – 5 ед.

- из них кирилловской печати – 4 книги

- гражданской печати – 1 книга

Основной массив редкого фонда – многотиражные издания художественной литературы советского периода, в том числе собрания сочинений Пушкина (к юбилею 1937 г.).

Из дореволюционных изданий в фондах музея хранится книг: художественной литературы (52 ед.) и церковной (условно церковной, т.к. часть этих книг не относятся к церковно-служебным книгам(57 ед.), литературы конца ХIХ – нач. ХХ вв., популярные журналы («Нива», «Родина», «Огонек» и др. – 26 ед.), газеты начала ХХ века, несколько учебников для гимназий и разрозненные тома энциклопедий.

Одни из самых интересных предметов в нашем фонде - это, конечно, старые книги. Учитывая то, что в России, вплоть до 1783 г. (в этом году был издан указ «О вольных типографиях» императрицей Екатериной II, разрешавший частным лицам заниматься издательской деятельностью) существовала абсолютная монополия государства на книгопечатную деятельность. Естественно, у старообрядцев не было возможности издавать литературу, отвечавшую их запросам, многие старые богослужебные книги либо переписывались от руки (увы, в наших фондах их нет), либо перепечатывались (по заказу) на территории Речи Посполитой (В Гродно, Супрасле, Почаеве).

Эти книги отличались определенным стилем оформления (папка Оформление) Заставки и концовки были выполнены в неовизантийском стиле (на заставках растительный орнамент - белое на черном) или в стиле барокко уже наоборот - черным по белому (кп 3316)

большую ценность имеют владельческие надписи, особенно если они достаточно продолжительны по времени и в какой-то степени информативны

Но начать разбор владельческих записей мне хотелось бы с единственной старопечатной книги гражданского шрифта, имеющейся в нашем фонде. Кстати, когда-то эта книга была в университетской библиотеке (правда, название сего учебного заведения написано неразборчиво)

На разворотах переднего и заднего форзацев, а так же на первых страницах книги, напечатанной в 1761 году в Санкт-Петербурге Цицерон "Три книги о должностях..." имеются разновременные владельческие записи представителей одного семейства. По времени они весьма продолжительны и так же интересны по содержанию. (ПАПКА " ЦИЦЕРОН)

1 Из книг войскового Старшины Максима Журавля, принадлежит сыну его Луке Журавлю. Далее написанное зачеркнуто "и правнуку его Григорию Журавлю" и исправлено "правнуку Григорию Журавелю".

2 другим почерком надпись "Бракосочетание наше было 1837го (года) февраля 7 день. Милый мой муж Лука Максимович жил на свете со мною 10 год и 7 месяцей, умер 1847 года 20 августа от роду было ему 39 годов "

еще одним почерком "Сын Григорий родился 24 сентября ... 1866"

Интересна здесь уже трансформация фамилии Журавль в Журавель и запись о том, что данная книга (возможно) была в библиотеке университета (3), правда, эта надпись зачеркнута.

Ещё один книжный памятник - ПРОЛОГ 1644 ГОДА, МОСКВА (КП 14304) (папка 3)

самая старая книга в нашем фонде, с владельческой записью о продаже книги от 28 января 1653 года.!!! (2,4) и с владельческими записями 1750-х годов. Несколько последних листов с пасхалиями доклеены листами с записями 18-го века. Владельческая реставрация произведена была где-то в середине 18-го века и книга весьма неплохо сохранилась для своих лет (веков).

это второе издание Пролога, первое было в 1643 году и пользовалось настолько огромным спросом, что уже через 1 год - для того времени почти молниеносно - выпустили новое издание, несколько переработанное: дополнили рассказами о деяниях святых людей русской земли, немного сократили за счет малоизвестных иноземных святых. Но в целом, второе издание по объему получилось даже больше, чем предыдущее.

МОЛИТВЕННИК КП 3316, начала 18 века (папка 4), который прошел реставрацию, интересен голубоватой бумагой, на которой напечатан почти весь книжный блок и более поздними вставками-конволютами из белой тряпичной бумаги.

Зато гораздо более "юный" ПРОЛОГ 1787 года (папка 5) среди книжных памятников нашего фонда гораздо более интересен. Во-первых, на разворотах досок и в теле книги есть владельческие полистовые надписи, сделанные двумя почерками: "Сия книга пролог принадлежит Лазарю Яковлевичу Аникееву // с 1878 г месяца января 20" . В выходных данных указано, что книга сия перепечатана с пролога 1643 года, т. е. с первого дониконовского издания. Очень интересна и то, что эта книга была напечатана уже в частной типографии - в выходных данных указано:"В собственной, в клинцовском посаде типографии типографии содержателей, оного посада купцов, Дмитрия Рукавишникова, и Иакова Железникова... ".

Альбомы