Коллекция

Фотографии

Как любая наука или искусство, всё имеет своё начало! Свои этапы развития и становления... Это относиться и к фотографии, которая напрямую связана с развитием техники. Начнем с главного определения фотографии, а произошло оно от древнегреческих слов "свет" и "пишу", т.е. светопись - техника рисования светом. Это создание и сохранение изображения при помощи светочувствительного материала (матрицы) в фотоаппарате. Так звучит технически правильная формулировка. Если же говорить о фотографии как о виде искусства, то определение звучит так: творческий процесс поиска и создания теоретически правильной и художественно-артистичной композиции, что в свою очередь определяется видением самого фотографа. Сам термин появился в 1839 году.

«Сейчас вылетит птичка!!» Волшебные слова, после которых вас ослепляла вспышка и происходила магия по созданию фотографии…

В современном мире никого не удивишь фотографией, так получилось, что с развитием науки и техники и новомодных гаджетов и различных программ, абсолютно каждый является творцом и автором «своей» фотографии…

Давайте же побольше узнаем об этом невероятном и даже чудесном процессе создания «устойчивого изображения».

Камера обскура:

История развития фотографии началась очень давно. Многие и представить себе не могут, что ещё в X веке арабский математик и ученый Альгазен из Басры, изучавший поведение света и писавший об основных принципах оптики, заметил интересный природный феномен. Он обнаружил перевернутые изображения на белых стенах затемненных комнат и палаток, поставленных на берегах Персидского залива – изображение проходило через небольшое круглое отверстие в стене, в открытом пологе палатки или драпировки. Так была получена «камера обскура» - «темная комната» - (простейший вид устройства, позволяющий получать оптическое изображение объектов).

Позднее были спроектированы портативные камеры - обскуры, которые представляли собой небольшие деревянные ящики, оснащённые зеркалом, которые позволяли проецировать изображения на матовую пластину.

Соли серебра:

Камера обскура была важным открытием в мире фотографии, если не сказать её началом. Но с её помощью нельзя было закрепить полученные изображения.

И поэтому принято считать, что началом истории фотографии был более поздний период. Когда в 1725 году профессор Галльского университета в Германии, Иоганн Гейнрих Шульце, открыл феномен светочувствительности хлорида и нитрата серебра. Во время опытов, которые проводил ученый, стало заметно, что вещество, попадающее на солнечный свет, темнеет, в то время как в темноте с ним ничего не происходит. Это событие оказалось ключевым для истории фотографии. Но до полноценной фотографии было ещё далеко – ведь Шульц не придумал как закрепить изображения, полученные с помощью светочувствительных веществ.

Первое закрепленное изображение удалось получить в 1822 году, почти через 100 лет после открытия светочувствительных веществ, французом Жозефом Нисефором Ньепсом, но его не удалось сохранить и самой ранней фотографией считается сделанная им же в 1826 году снимок «вид из окна», полученной с помощью камеры – обскуры на оловянной пластине покрытой тонким слоем сирийского асфальта. У метода Ньепса было одно очень интересное достоинство- после травления асфальта получалось рельефное изображение, и его можно было размножить на любое количество экземпляров.

Дагеротип:

Событие для истории фотографии имеющее особое значение. Ученик Ньепса - Луи Дагер разработал относительно простой и пригодный для массового использования способ закрепления фотоизображения. Основа получения изображения, заключалась в использовании паров ртути. Начальные опыты были с бихлоридом ртути, но при её использовании получались слабые изображения. Эксперименты продолжились, и Дагер стал использовать сахар и закись хлора. И лишь через одиннадцать лет опытов, в 1837 году он смог придумать перспективный способ закрепления.

Усовершенствованный способ заключался в использовании подогретых паров ртути и обязательному смыванию не подвергшихся действию света частиц серебра с помощью насыщенного раствора поваренной соли.

Дагеротип – новый способ, а назван он был так, по фамилии своего создателя. И был он важнейшим этапом для фотографии. Способ был достаточно простым и поэтому приобрел массовость. Недостатком данного процесса было то, что при проявлении, использовались токсичные пары ртути, да и время экспозиции достигало 30 минут, поэтому получать снимки людей было достаточно сложно, попробуйте не подвижно просидеть в течении получаса.

Тальботипия:

Следующее событие в истории развития фотографии, произошло в Англии в 1840 году. Англичанин Уильям Тальбот создает способ позитивной копии на солевой бумаге с бумажного негатива, с помощью которого можно создать любое количество последующих копий. Это технология соединяла в себе высокое качество и возможность копирования снимков. Тальбот назвал эту технологию «калотипией», а не официально её окрестили «толботипией». Эта технология во многом стала основой современной пленочной фотографии.

Кстати говоря, история создания фотографии развивалась неравномерно, и зачастую в разных местах и почти одновременно придумывались похожие способы фотографии.

Амбротипия:

В 1851 году англичанин Фредерик Скотт Арчер придумал новый способ получения негативных фотографических изображений на фотопластинках с применением коллоидной эмульсии. Этот способ оказал огромное влияние на историю развитие фотографии, и он применялся в течение нескольких следующих десятилетий для печати снимков. Более того, этот способ применялся практически без изменений вплоть до конца XX века для производства типографских клише.

Используя коллоидную эмульсию, Арчер в середине 50-х годов XIX века разработал свою технологию фотографии, которую он назвал «Амбротипия». В результате этого процесса получается стеклянный негатив, который выглядит как позитив, когда накладывается на чёрный фон. Новый способ оказался более технологичен, чем дагеротипия, и поэтому в конце 1850-х амбротипия оказалась популярнее. К тому же, для этого способа фотографирования время экспонирования оказывается намного меньше, и поэтому делать фотографии таким образом намного проще – этот факт не мог не оказать влияния на историю изобретения фотографии.

Этот способ сделал фотографию более простым процессом, но при этом она оставалась очень не дешевым удовольствием. И начали изобретения новых технологий, которые бы включали в себя все преимущества амбротипии, но при этом оказались дешевле.

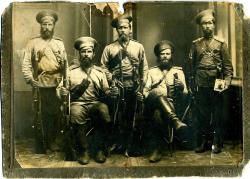

В конце XIX века был изобретен «Тинтайп» - (второе название ферротипия). В этой технологии вместо дорогой стеклянной пластины, использовались листы олова и железа, которые покрывались черной эмалью. Новые материалы позволили снизить стоимость, а благодаря тому что на пластины наносился лак, был увеличен срок хранения снимков. Эта технология имела огромный успех и использовалась до середины 1950-х год, до появления пленочных технологий.

Фотопленка, Кодак и Истмэн:

Важным этапом в истории развития фотографии было появление фотопленки. Человеком который определил направление развития фотографии был Джордж Истмэн, основатель компании Кодэк.

Истмэн был страстным фотографом и искал способы снижения стоимости своего увлечения. После серии экспериментов и научных изысканий он придумал фотопленку которая значительно ускоряла процесс появление фотографии. Истмэн оказался не только талантливым инженером, но и гением того, что сейчас принято называть «маркетинг». Им была разработана камера которая работала с его пленкой. Продажа таких камер осуществлялась с заряженной в неё пленкой. После того как камера была «отщелкана» её сдавали в мастерские «Кодак» - любителям фотографии теперь не нужно было вникать во все тонкости и сложные процессы по проявления , достаточно было только снимать. Именно так и говорилось в рекламном лозунге Истмэна – «Вы нажимаете кнопку, мы делаем всё остальное».

Первая выпущенная им камера в 1888 году стоила 25 долларов, что было очень много по тем временам. И не все могли позволить себе такую роскошь. И лишь в 1900 году он придумал камеру «Box Brownie» по рекордной цене в 1 доллар! Такая низкая стоимость объяснялась тем, что камера собиралась из картона и дерева. Фотографирование стало массовым увлечением.

Фотография в России:

Что касается истории фотографии в России, то ее практическое применение в нашей стране началось буквально в первые месяцы после того, как были обнародованы принципы фотографирования. Первые фотографические изображения получил выдающийся русский химик и ботаник, академик Юлий Федорович Фрицше, сделав снимки листьев растений по способу Тальбота.

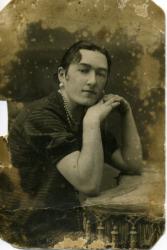

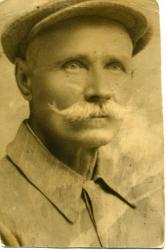

Историю русской фотографии продолжил Алексей Греков. В 1840 году он открыл первый в России «художественный кабинет» для портретной фотосъемки, применив кресло с особыми подушечками для поддержки головы человека. Благодаря этому ухищрению ему удавалось получать резкие снимки – ведь в таком кресле фотографирующемуся человеку было намного проще сохранять неподвижность. Как видно, история фотографии в России практически не отстает от мировой – в разное время в нашей стране было немало мастеров фотографии.

Цветная фотография:

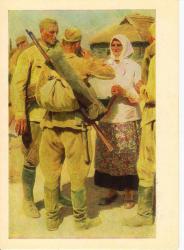

Вместе с появлением цветной фотопленки, пришла и новая эра в фотографирование. Формально история цветной фотопленки началась в начале XX века, но её широкое использование началось лишь в 30 - х годах. Именно тогда появились пленки AGFAcolor и Kodachrome. К повсеместному использованию, цветная пленка пришла не сразу, потому как, для проявления такой пленки нужно специальное и дорогостоящее оборудование и в домашних условия её очень трудно проявить. Проблема была решена с появлением множества фотолабораторий.

Цифровая фотография:

Новая эпоха фотографии – цифровая. В фотоаппаратах вместо плёнки стали использовать светочувствительные матрицы – аналоговые микросхемы, состоящие из светочувствительных фотодиодов, при снимки изображение оцифровывается и храниться в двоичном виде. Современные технологии значительно упростили процесс фотографирования, ведь все необходимые настройки для удачного снимка, автоматизированы. Камеры стали компактны и удобны для использования.

Не сразу профессиональные фотографы приняли новые технологии. И с настороженностью отнеслись к цифровой фотографии.

Жизнь состоит из моментов. И как приятно их запечатлеть.

В статье использовались следующие материалы:

ФОТОГРАФИЯ КАК...

Автор: Александр Лапин

Издатель Л. Гусев, 2007

ДАО ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ

искусство создавать удачные снимки

Автор: Майкл Фриман (Michael Freeman)

Издательство: Добрая Книга, 2008

Оригинальное название: The Photographer's Eye: Composition and Design for Better

Digital Photos

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОСЪЕМКИ

Автор: Марк Гейлер (Mark Galer)

Издательство: NT Press, 2005

Оригинальное название: Photography Foundations for Art & Design

НОВАЯ ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ

Под редакцией Мишеля Фризо, том I

Русское издание: MACHINA, 2008

«Сейчас вылетит птичка!!» Волшебные слова, после которых вас ослепляла вспышка и происходила магия по созданию фотографии…

В современном мире никого не удивишь фотографией, так получилось, что с развитием науки и техники и новомодных гаджетов и различных программ, абсолютно каждый является творцом и автором «своей» фотографии…

Давайте же побольше узнаем об этом невероятном и даже чудесном процессе создания «устойчивого изображения».

Камера обскура:

История развития фотографии началась очень давно. Многие и представить себе не могут, что ещё в X веке арабский математик и ученый Альгазен из Басры, изучавший поведение света и писавший об основных принципах оптики, заметил интересный природный феномен. Он обнаружил перевернутые изображения на белых стенах затемненных комнат и палаток, поставленных на берегах Персидского залива – изображение проходило через небольшое круглое отверстие в стене, в открытом пологе палатки или драпировки. Так была получена «камера обскура» - «темная комната» - (простейший вид устройства, позволяющий получать оптическое изображение объектов).

Позднее были спроектированы портативные камеры - обскуры, которые представляли собой небольшие деревянные ящики, оснащённые зеркалом, которые позволяли проецировать изображения на матовую пластину.

Соли серебра:

Камера обскура была важным открытием в мире фотографии, если не сказать её началом. Но с её помощью нельзя было закрепить полученные изображения.

И поэтому принято считать, что началом истории фотографии был более поздний период. Когда в 1725 году профессор Галльского университета в Германии, Иоганн Гейнрих Шульце, открыл феномен светочувствительности хлорида и нитрата серебра. Во время опытов, которые проводил ученый, стало заметно, что вещество, попадающее на солнечный свет, темнеет, в то время как в темноте с ним ничего не происходит. Это событие оказалось ключевым для истории фотографии. Но до полноценной фотографии было ещё далеко – ведь Шульц не придумал как закрепить изображения, полученные с помощью светочувствительных веществ.

Первое закрепленное изображение удалось получить в 1822 году, почти через 100 лет после открытия светочувствительных веществ, французом Жозефом Нисефором Ньепсом, но его не удалось сохранить и самой ранней фотографией считается сделанная им же в 1826 году снимок «вид из окна», полученной с помощью камеры – обскуры на оловянной пластине покрытой тонким слоем сирийского асфальта. У метода Ньепса было одно очень интересное достоинство- после травления асфальта получалось рельефное изображение, и его можно было размножить на любое количество экземпляров.

Дагеротип:

Событие для истории фотографии имеющее особое значение. Ученик Ньепса - Луи Дагер разработал относительно простой и пригодный для массового использования способ закрепления фотоизображения. Основа получения изображения, заключалась в использовании паров ртути. Начальные опыты были с бихлоридом ртути, но при её использовании получались слабые изображения. Эксперименты продолжились, и Дагер стал использовать сахар и закись хлора. И лишь через одиннадцать лет опытов, в 1837 году он смог придумать перспективный способ закрепления.

Усовершенствованный способ заключался в использовании подогретых паров ртути и обязательному смыванию не подвергшихся действию света частиц серебра с помощью насыщенного раствора поваренной соли.

Дагеротип – новый способ, а назван он был так, по фамилии своего создателя. И был он важнейшим этапом для фотографии. Способ был достаточно простым и поэтому приобрел массовость. Недостатком данного процесса было то, что при проявлении, использовались токсичные пары ртути, да и время экспозиции достигало 30 минут, поэтому получать снимки людей было достаточно сложно, попробуйте не подвижно просидеть в течении получаса.

Тальботипия:

Следующее событие в истории развития фотографии, произошло в Англии в 1840 году. Англичанин Уильям Тальбот создает способ позитивной копии на солевой бумаге с бумажного негатива, с помощью которого можно создать любое количество последующих копий. Это технология соединяла в себе высокое качество и возможность копирования снимков. Тальбот назвал эту технологию «калотипией», а не официально её окрестили «толботипией». Эта технология во многом стала основой современной пленочной фотографии.

Кстати говоря, история создания фотографии развивалась неравномерно, и зачастую в разных местах и почти одновременно придумывались похожие способы фотографии.

Амбротипия:

В 1851 году англичанин Фредерик Скотт Арчер придумал новый способ получения негативных фотографических изображений на фотопластинках с применением коллоидной эмульсии. Этот способ оказал огромное влияние на историю развитие фотографии, и он применялся в течение нескольких следующих десятилетий для печати снимков. Более того, этот способ применялся практически без изменений вплоть до конца XX века для производства типографских клише.

Используя коллоидную эмульсию, Арчер в середине 50-х годов XIX века разработал свою технологию фотографии, которую он назвал «Амбротипия». В результате этого процесса получается стеклянный негатив, который выглядит как позитив, когда накладывается на чёрный фон. Новый способ оказался более технологичен, чем дагеротипия, и поэтому в конце 1850-х амбротипия оказалась популярнее. К тому же, для этого способа фотографирования время экспонирования оказывается намного меньше, и поэтому делать фотографии таким образом намного проще – этот факт не мог не оказать влияния на историю изобретения фотографии.

Этот способ сделал фотографию более простым процессом, но при этом она оставалась очень не дешевым удовольствием. И начали изобретения новых технологий, которые бы включали в себя все преимущества амбротипии, но при этом оказались дешевле.

В конце XIX века был изобретен «Тинтайп» - (второе название ферротипия). В этой технологии вместо дорогой стеклянной пластины, использовались листы олова и железа, которые покрывались черной эмалью. Новые материалы позволили снизить стоимость, а благодаря тому что на пластины наносился лак, был увеличен срок хранения снимков. Эта технология имела огромный успех и использовалась до середины 1950-х год, до появления пленочных технологий.

Фотопленка, Кодак и Истмэн:

Важным этапом в истории развития фотографии было появление фотопленки. Человеком который определил направление развития фотографии был Джордж Истмэн, основатель компании Кодэк.

Истмэн был страстным фотографом и искал способы снижения стоимости своего увлечения. После серии экспериментов и научных изысканий он придумал фотопленку которая значительно ускоряла процесс появление фотографии. Истмэн оказался не только талантливым инженером, но и гением того, что сейчас принято называть «маркетинг». Им была разработана камера которая работала с его пленкой. Продажа таких камер осуществлялась с заряженной в неё пленкой. После того как камера была «отщелкана» её сдавали в мастерские «Кодак» - любителям фотографии теперь не нужно было вникать во все тонкости и сложные процессы по проявления , достаточно было только снимать. Именно так и говорилось в рекламном лозунге Истмэна – «Вы нажимаете кнопку, мы делаем всё остальное».

Первая выпущенная им камера в 1888 году стоила 25 долларов, что было очень много по тем временам. И не все могли позволить себе такую роскошь. И лишь в 1900 году он придумал камеру «Box Brownie» по рекордной цене в 1 доллар! Такая низкая стоимость объяснялась тем, что камера собиралась из картона и дерева. Фотографирование стало массовым увлечением.

Фотография в России:

Что касается истории фотографии в России, то ее практическое применение в нашей стране началось буквально в первые месяцы после того, как были обнародованы принципы фотографирования. Первые фотографические изображения получил выдающийся русский химик и ботаник, академик Юлий Федорович Фрицше, сделав снимки листьев растений по способу Тальбота.

Историю русской фотографии продолжил Алексей Греков. В 1840 году он открыл первый в России «художественный кабинет» для портретной фотосъемки, применив кресло с особыми подушечками для поддержки головы человека. Благодаря этому ухищрению ему удавалось получать резкие снимки – ведь в таком кресле фотографирующемуся человеку было намного проще сохранять неподвижность. Как видно, история фотографии в России практически не отстает от мировой – в разное время в нашей стране было немало мастеров фотографии.

Цветная фотография:

Вместе с появлением цветной фотопленки, пришла и новая эра в фотографирование. Формально история цветной фотопленки началась в начале XX века, но её широкое использование началось лишь в 30 - х годах. Именно тогда появились пленки AGFAcolor и Kodachrome. К повсеместному использованию, цветная пленка пришла не сразу, потому как, для проявления такой пленки нужно специальное и дорогостоящее оборудование и в домашних условия её очень трудно проявить. Проблема была решена с появлением множества фотолабораторий.

Цифровая фотография:

Новая эпоха фотографии – цифровая. В фотоаппаратах вместо плёнки стали использовать светочувствительные матрицы – аналоговые микросхемы, состоящие из светочувствительных фотодиодов, при снимки изображение оцифровывается и храниться в двоичном виде. Современные технологии значительно упростили процесс фотографирования, ведь все необходимые настройки для удачного снимка, автоматизированы. Камеры стали компактны и удобны для использования.

Не сразу профессиональные фотографы приняли новые технологии. И с настороженностью отнеслись к цифровой фотографии.

Жизнь состоит из моментов. И как приятно их запечатлеть.

В статье использовались следующие материалы:

ФОТОГРАФИЯ КАК...

Автор: Александр Лапин

Издатель Л. Гусев, 2007

ДАО ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ

искусство создавать удачные снимки

Автор: Майкл Фриман (Michael Freeman)

Издательство: Добрая Книга, 2008

Оригинальное название: The Photographer's Eye: Composition and Design for Better

Digital Photos

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОСЪЕМКИ

Автор: Марк Гейлер (Mark Galer)

Издательство: NT Press, 2005

Оригинальное название: Photography Foundations for Art & Design

НОВАЯ ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ

Под редакцией Мишеля Фризо, том I

Русское издание: MACHINA, 2008

Альбомы