Коллекция

Документы

Собрание документов в нашем музее было начато всего около шестидесяти лет назад сотрудниками теперь уже старшего поколения. Формировалась коллекция в основном в 1970-1980гг. и в наши дни продолжает пополнятся, и в этом процессе принимают участие все сотрудники музея. Цель - сохранение истории для потомков.

Музейный фонд «Документы» насчитывает свыше 4000 тысяч единиц хранения основного фонда и 600 единиц научно-вспомогательного фонда. Музейная коллекция документов включает в себя рукописи, личные документы, документы по истории развития станицы Аксайской до революции, документы по истории церквей Аксайского района, документы по истории архитектурных памятников и усадеб, материалы по истории Аксайского района в период Великой Отечественной войны, документы о переписке с ветеранами войны и их родственниками, о развитии и культурной жизни г. Аксая и ее жителей. В документах запечатлена история Аксая с середины XIХ – до начало XXI веков.

Документы позволяют проследить историю развития Аксайского района, а так же отдельных предприятий, организаций и школ.

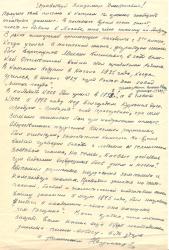

Содержат сведения о жизни и деятельности жителей города, среди которых были такие как: подполковник Лотошников А., смотритель рыбной ловли; Коренев Ф.Ф., работающий у лесопромышленника Мухина приказчиком, Соболев А.В. - «Красный генерал», расстрелянный белогвардейцами в ст. Аксайской; Зиновьев Н.С. , капитан судна «Вега», на котором снимался фильм «Дети капитана Гранта», Веремкович М., Попов А., Дьяков П., ушедшие на фронт со школьной скамьи, Герои Советского Союза, Рокачев-Вешенский – собиратель казачьих песен и многие другие.

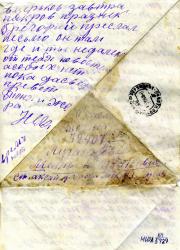

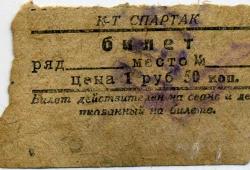

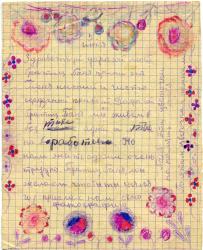

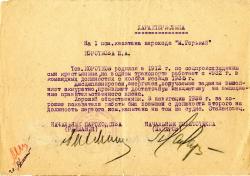

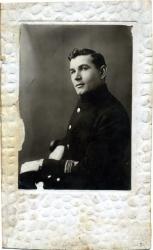

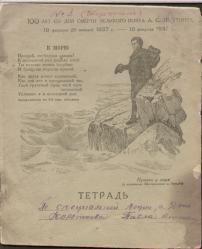

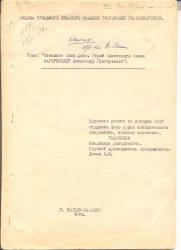

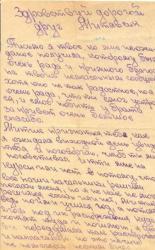

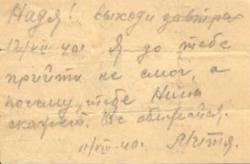

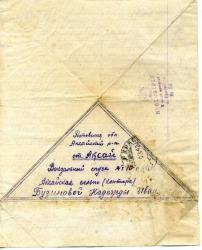

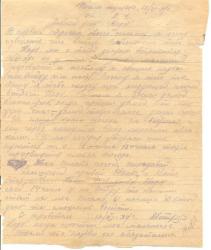

Среди наиболее интересных документов — портфель капитана Короткова Павла Алексеевича. Предметы были найдены в полуистлевшем портфеле при разборе старого сарая в г. Аксае по переулку Гремучему, 11 в 1973 г. Кем был П.А. Коротков? О чем столько лет молчал его портфель? Как его судьба связана с Аксаем? На все эти вопросы можно ответить, изучив документы из «Портфеля капитана». Коротков Павел родился в 1912 г. в хут. Старо-Нагавском В-Курмоярского района Сталинградской области. С 1934 г. он связывает свою жизнь со ст. Аксайской, перевозит сюда свою семью: мать, сестер и братьев. Местом проживания стал дом по ул. Набережной, 94. Коротков П.А. сохранил в своем портфеле абсолютно все свои документы, записки с адресами, письма от младшей сестры, письма в Аксай, справки в которых упоминаются пароходы, на которых работал Павел Алексеевич, или речь идет о самом Короткове, черновики своих статей в газету. Остались в его портфеле и тетради, по которым он учился. 23 июня 1941 г. он был мобилизован в ряды РККА и отправлен на фронт. Домой не пришла даже похоронка. Капитан Коротков погиб в первые дни Великой Отечественной войны.

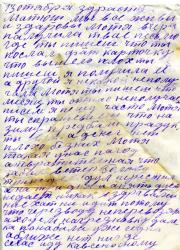

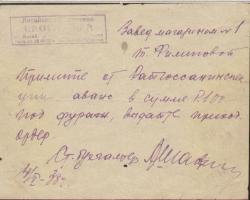

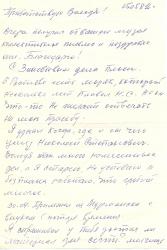

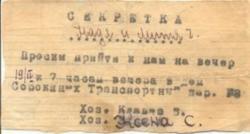

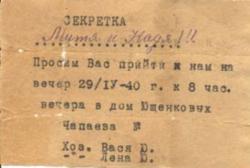

В состав коллекции входят фронтовые письма, обнаруженные в 1982 г. при сносе старого дома в Ростове, в сумке почтальона периода Великой Отечественной войны, неоднократно опубликованы в СМИ. Как показала поисковая работа, письма, отправленные из тыла на фронт осенью 1944 года и по неизвестной причине недошедшие до адресата, с радостью были прочтены ими спустя десятилетия. Усилиями сотрудников нашего музея и журналистов Ростовской областной газеты "Комсомолец" были найдены двенадцать из тридцати четырех человек, имевших прямое отношение к письмам. Одно из них было отправлено на фронт нашему земляку Луганцеву Матвею Ивановичу его женой.

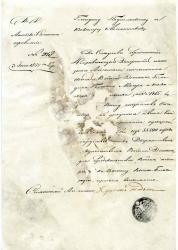

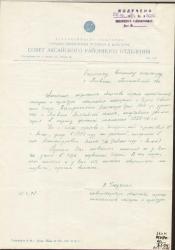

Коллекция документов постоянно пополняется интересными предметами. Так, как ещё один пример, в 1994 году при реконструкции крыши домика почтового смотрителя на музейном комплексе "Почтовая станция" были обнаружены документы подполковника Лотошникова, датированные 1832 -1857 годами, в которых рассказывается о жизни наших земляков в то время. Документы отреставрированы и экспонируются.

Большое количество дореволюционных документов принадлежат жителям нашей станицы. Документы Кореневых рассказывают о развитии лесоторговли в ст. Аксайской во второй половине XIX века.

Документы второй половины XX века и начала XXI рассказывают об известных жителях города, современной истории города, его предприятий и организаций, политических и общественных партий и движений.

Предметы коллекции всегда востребованы на выставках, лекциях, мероприятиях. Фотокопии документов опубликованы в газетах и журналах области, сняты документальные телепередачи, составлены исторические справки и записки.

Музейный фонд «Документы» насчитывает свыше 4000 тысяч единиц хранения основного фонда и 600 единиц научно-вспомогательного фонда. Музейная коллекция документов включает в себя рукописи, личные документы, документы по истории развития станицы Аксайской до революции, документы по истории церквей Аксайского района, документы по истории архитектурных памятников и усадеб, материалы по истории Аксайского района в период Великой Отечественной войны, документы о переписке с ветеранами войны и их родственниками, о развитии и культурной жизни г. Аксая и ее жителей. В документах запечатлена история Аксая с середины XIХ – до начало XXI веков.

Документы позволяют проследить историю развития Аксайского района, а так же отдельных предприятий, организаций и школ.

Содержат сведения о жизни и деятельности жителей города, среди которых были такие как: подполковник Лотошников А., смотритель рыбной ловли; Коренев Ф.Ф., работающий у лесопромышленника Мухина приказчиком, Соболев А.В. - «Красный генерал», расстрелянный белогвардейцами в ст. Аксайской; Зиновьев Н.С. , капитан судна «Вега», на котором снимался фильм «Дети капитана Гранта», Веремкович М., Попов А., Дьяков П., ушедшие на фронт со школьной скамьи, Герои Советского Союза, Рокачев-Вешенский – собиратель казачьих песен и многие другие.

Среди наиболее интересных документов — портфель капитана Короткова Павла Алексеевича. Предметы были найдены в полуистлевшем портфеле при разборе старого сарая в г. Аксае по переулку Гремучему, 11 в 1973 г. Кем был П.А. Коротков? О чем столько лет молчал его портфель? Как его судьба связана с Аксаем? На все эти вопросы можно ответить, изучив документы из «Портфеля капитана». Коротков Павел родился в 1912 г. в хут. Старо-Нагавском В-Курмоярского района Сталинградской области. С 1934 г. он связывает свою жизнь со ст. Аксайской, перевозит сюда свою семью: мать, сестер и братьев. Местом проживания стал дом по ул. Набережной, 94. Коротков П.А. сохранил в своем портфеле абсолютно все свои документы, записки с адресами, письма от младшей сестры, письма в Аксай, справки в которых упоминаются пароходы, на которых работал Павел Алексеевич, или речь идет о самом Короткове, черновики своих статей в газету. Остались в его портфеле и тетради, по которым он учился. 23 июня 1941 г. он был мобилизован в ряды РККА и отправлен на фронт. Домой не пришла даже похоронка. Капитан Коротков погиб в первые дни Великой Отечественной войны.

В состав коллекции входят фронтовые письма, обнаруженные в 1982 г. при сносе старого дома в Ростове, в сумке почтальона периода Великой Отечественной войны, неоднократно опубликованы в СМИ. Как показала поисковая работа, письма, отправленные из тыла на фронт осенью 1944 года и по неизвестной причине недошедшие до адресата, с радостью были прочтены ими спустя десятилетия. Усилиями сотрудников нашего музея и журналистов Ростовской областной газеты "Комсомолец" были найдены двенадцать из тридцати четырех человек, имевших прямое отношение к письмам. Одно из них было отправлено на фронт нашему земляку Луганцеву Матвею Ивановичу его женой.

Коллекция документов постоянно пополняется интересными предметами. Так, как ещё один пример, в 1994 году при реконструкции крыши домика почтового смотрителя на музейном комплексе "Почтовая станция" были обнаружены документы подполковника Лотошникова, датированные 1832 -1857 годами, в которых рассказывается о жизни наших земляков в то время. Документы отреставрированы и экспонируются.

Большое количество дореволюционных документов принадлежат жителям нашей станицы. Документы Кореневых рассказывают о развитии лесоторговли в ст. Аксайской во второй половине XIX века.

Документы второй половины XX века и начала XXI рассказывают об известных жителях города, современной истории города, его предприятий и организаций, политических и общественных партий и движений.

Предметы коллекции всегда востребованы на выставках, лекциях, мероприятиях. Фотокопии документов опубликованы в газетах и журналах области, сняты документальные телепередачи, составлены исторические справки и записки.

Альбомы